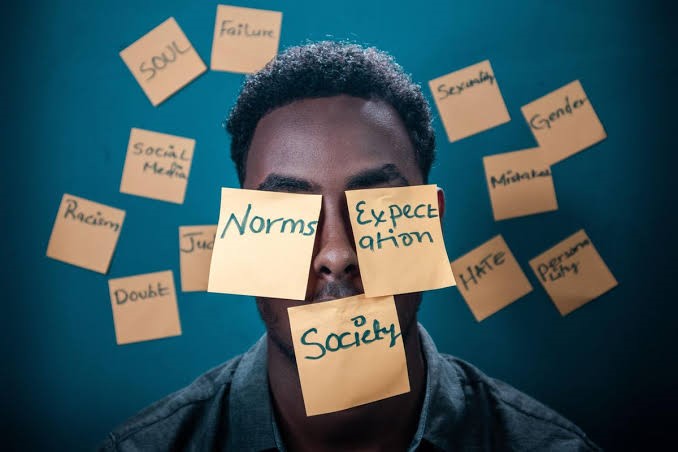

Sikap toxic masculinity merupakan fenomena sosial yang semakin banyak diperbincangkan dalam konteks perkembangan gender di masyarakat. Artikel ini akan membahas lima ciri-ciri yang secara khusus menggambarkan perilaku toxic masculinity.

Dalam mengidentifikasi dan memahami karakteristik tersebut, penting untuk merenungkan dampaknya terhadap individu, hubungan interpersonal, dan dinamika sosial secara lebih luas.

Dengan merinci ciri-ciri sikap toxic masculinity, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana norma-norma maskulinitas yang beracun dapat merintangi upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan sehat bagi semua individu.

Tidak Menunjukkan Emosi Yang Bersifat Kelemahan

Pandangan umum dalam masyarakat sering menekankan bahwa pria seharusnya menahan diri dari mengekspresikan emosi sedih dan keluhan, dengan kecenderungan untuk mengaitkan keberanian dan amarah sebagai satu-satunya bentuk ekspresi yang diterima.

Penting untuk memahami bahwa mengakui emosi sedih dan berani mengungkapkan keluhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan manifestasi dari keberanian yang mendalam.

Mengapa demikian? Karena kemampuan untuk mengakui dan mengekspresikan kelemahan atau kesedihan bukan hanya menandakan kejujuran terhadap diri sendiri, tetapi juga melibatkan proses pertumbuhan dan introspeksi pribadi yang signifikan.

Kesadaran akan spektrum emosi ini memungkinkan pria untuk mencapai keseimbangan antara keberanian dalam tindakan dan kelembutan yang timbul dari pengakuan akan kerapuhan kemanusiaan.

Melalui penerimaan dan pengungkapan emosi, pria dapat membangun fondasi kehidupan pribadi yang lebih seimbang dan memuaskan.

Proses ini juga dapat menciptakan hubungan antarpribadi yang lebih dalam dan autentik. Dengan bersikap terbuka terhadap emosi, pria memberikan kesempatan pada hubungan mereka untuk berkembang dalam keintiman yang lebih dalam, memberikan makna dan signifikansi yang lebih besar.

Oleh karena itu, berbicara terus terang mengenai perasaan sedih atau keluhan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya, merupakan indikator keberanian dan integritas diri. Pendekatan ini menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan hubungan manusiawi yang lebih bermakna.

Dengan demikian, mengekspresikan dan menerima emosi menjadi langkah penting menuju kehidupan yang lebih kaya dan relasi sosial yang lebih autentik.

Menghindari hubungan yang berbau kehangatan dengan orang lain

Seseorang yang mengadopsi perilaku toxic masculinity seringkali mengekspresikan dirinya dengan menolak kebutuhan akan kehangatan dan kenyamanan.

Fenomena ini terkadang muncul karena mereka merasa tekanan untuk memenuhi stereotip maskulinitas yang menghargai atribut seperti kekuatan fisik, ketahanan emosional, dan dominasi.

Dalam konteks ini, individu tersebut mungkin merasa terdorong untuk menekan atau menyangkal aspek kelembutan dan dukungan emosional.

Mereka mungkin berusaha menonjolkan kekerasan sebagai bentuk ekspresi identitas maskulinitas yang dianggap “diinginkan.” Akibatnya, kebutuhan akan kehangatan dan kenyamanan sering diabaikan atau bahkan dianggap sebagai tanda kelemahan.

Dampaknya dapat terlihat dalam kesulitan individu ini dalam membina hubungan yang mendalam dan mempertahankan keterbukaan emosional.

Penekanan pada citra ketangguhan dan ketidakbutuhan terhadap dukungan emosional dapat menciptakan tembok antara individu tersebut dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri.

Penting untuk diakui bahwa penolakan terhadap kehangatan dan kenyamanan bukanlah wujud kekuatan, melainkan refleksi dari budaya maskulinitas yang bisa merugikan kesejahteraan mental dan hubungan interpersonal.

Menyadari dan meresapi pentingnya keterbukaan emosional serta penerimaan kelembutan tidak hanya membantu mengatasi toxic masculinity, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan pribadi yang lebih seimbang dan hubungan yang lebih sehat.

Sulit Menerima Bantuan Orang Lain

Perspektif untuk tidak perlu menerima bantuan dan menghindari ketergantungan pada orang lain seringkali dapat dihubungkan dengan konsep toksik maskulinitas, yang menetapkan norma-norma ketat terkait dengan citra ideal pria.

Dalam kerangka ini, adanya tekanan pada kekuatan fisik, ketahanan emosional, dan independensi yang ekstrem menjadi landasan bagi budaya ini.

Toxic masculinity memasukkan gagasan bahwa pria harus menunjukkan kekuatan tanpa cela, tidak pernah menunjukkan kelemahan atau ketergantungan pada siapa pun.

Hasilnya, individu yang menganut norma-norma ini mungkin mengalami kesulitan untuk mengakui dan menerima bantuan dari orang lain, seolah-olah ini merupakan tanda ketidakmampuan atau bahkan kelemahan.

Pentingnya membuka ruang bagi keterbukaan dan menerima dukungan menjadi semakin jelas dalam menanggapi toksik maskulinitas.

Mengakui bahwa meminta bantuan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan dan keberanian, adalah langkah menuju perubahan pola pikir yang lebih sehat.

Seseorang yang mampu menyelaraskan kemandirian dengan kesediaan untuk menerima dukungan sosial dapat meraih manfaat positif dalam pengembangan hubungan dan kesejahteraan mental.

Dalam konteks ini, transformasi konsep kemandirian dari citra yang ekstrem dan individualistik menjadi inklusif dan kolaboratif menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan interaksi sosial yang lebih berdaya.

Dengan demikian, mengatasi toksik maskulinitas melibatkan penerimaan bahwa keberanian sejati terletak dalam kemampuan untuk bersikap terbuka terhadap bantuan dan mendukung satu sama lain.

Terlalu terobsesi dengan status sosial yang lebih tinggi

Pandangan bahwa kehormatan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi dapat terkait erat dengan sikap toksik maskulinitas.

Dalam konteks toksik maskulinitas, seringkali ada tekanan untuk menilai keberhasilan seseorang berdasarkan atribut eksternal seperti kekuasaan, dominasi, dan ketangguhan fisik.

Pemahaman ini menciptakan lingkungan di mana pria mungkin merasa perlu untuk selalu menunjukkan kekuasaan atau status yang tinggi agar dihormati.

Ini dapat mengakibatkan pengabaian terhadap nilai-nilai emosional dan karakter, serta menciptakan norma yang merugikan seperti ketidakmampuan untuk menunjukkan kerentanan atau menerima bantuan.

Dalam mengatasi toksik maskulinitas, penting untuk meredefinisi makna kehormatan. Menilai seseorang hanya berdasarkan posisi sosial atau kekuasaan dapat mengabaikan aspek-aspek kualitatif dari kehidupan manusia.

Proses ini melibatkan penerimaan bahwa keberanian sejati dan kehormatan bukanlah hasil dari dominasi atau kekuasaan, melainkan muncul dari kebijaksanaan, keterbukaan terhadap emosi, dan kemampuan untuk berkontribusi secara positif pada masyarakat.

Dengan merubah pandangan terhadap kehormatan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan pribadi yang seimbang.

Ini melibatkan pembukaan diri terhadap definisi kehormatan yang lebih holistik dan memberikan penghargaan pada nilai-nilai yang mencakup kebijaksanaan, keadilan, dan kerja sama, sambil mengekang norma-norma toksik yang membatasi perkembangan manusia seutuhnya.

Bersikap Otoriter/Kasar

Berperilaku kasar, agresif, dan mendominasi orang lain, terutama terhadap wanita, adalah ciri-ciri perilaku yang sering dikaitkan dengan sikap toksik maskulinitas.

Sikap ini muncul dari norma budaya yang mengidealisasikan citra maskulinitas yang berfokus pada kekuatan fisik, dominasi, dan ketidakpekaan terhadap perasaan orang lain.

Perilaku kasar dan agresif dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan, terutama bagi para wanita yang menjadi sasaran atau terpengaruh oleh perilaku tersebut. Sikap dominan yang melebihi batas-batas sehat dalam interaksi sosial mengindikasikan ketidaksetaraan dan kurangnya penghargaan terhadap hak dan martabat individu.

Dalam menanggapi sikap ini, penting untuk mendekonstruksi norma-norma yang memupuk toksik maskulinitas. Ini melibatkan pemberdayaan individu untuk mengembangkan pola pikir dan perilaku yang lebih inklusif, saling mendukung, dan menghormati keragaman gender.

Mengedepankan komunikasi yang sehat, empati, dan keterbukaan dapat membantu mengubah norma sosial yang merugikan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghargai hak setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin.